はじめに:物流業界における課題とは?

この記事では、2026年問題に触れながら、ドライバー不足時代に荷主企業が実務で取るべき対応と、国の支援策(国家プロジェクト)をわかりやすく整理します。物流は経済と暮らしを支える基盤ですが、ドライバー不足・積載率の伸び悩み・荷待ち時間の長期化などにより、現行の仕組みのままでは持続性が揺らいでいます。

一方で、荷待ちの短縮や積載効率の改善、受け渡しの標準化、データ連携の整備はコスト削減と納期安定に直結します。制度対応とDX(デジタル化)を同時に進めることで、単なる「義務対応」を競争力強化へ転換できます。

2024年問題と物流DXの課題

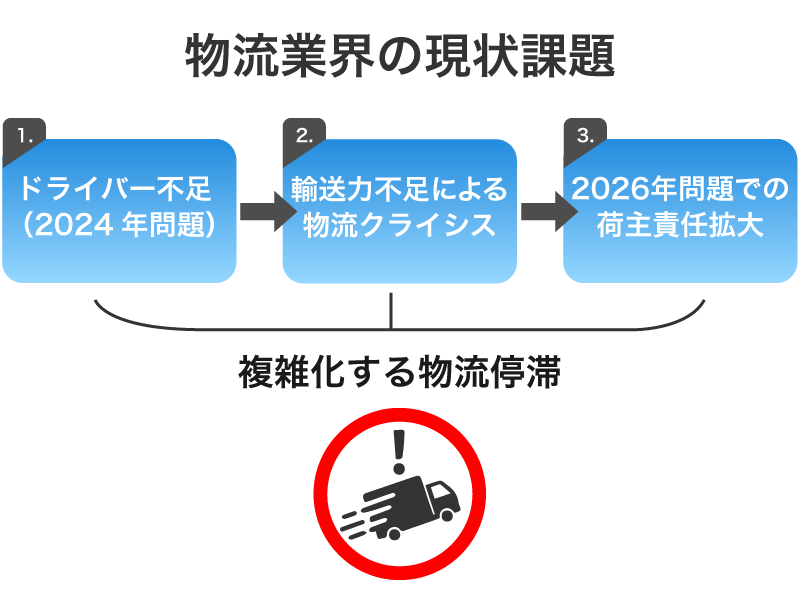

2024年問題とは、トラックドライバーに働き方改革関連法が適用され、時間外労働が年間960時間に制限されたことから始まりました。この規制はドライバーの健康や安全を守る重要な施策ですが、物流業界にとっては大きな構造転換のきっかけとなりました。

働き方改革関連法による労働時間規制: 長時間労働に依存してきた仕組みが見直され、配車効率化やIT活用の必要性が一気に高まりました。

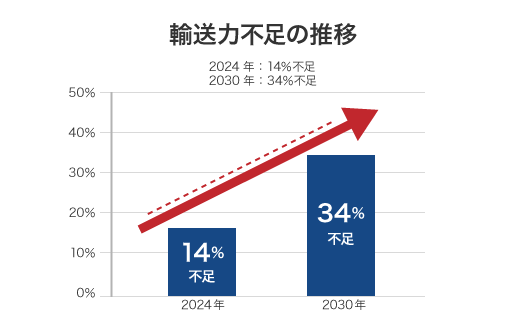

時間外上限制が及ぼす輸送力の低下: 国の試算によれば、2024年時点で輸送力は約14%不足し、2030年には34%に達すると見込まれています。これは需要の約3分の1が運べなくなる規模にあたり、経済全体に大きな影響を及ぼします。

企業が直面する壁(ROI/現場定着): 企業の悩みとして多く挙げられているのは、「新たなシステムを導入して本当に効果が出るのか?」と「現場に浸透するのか?」の2点となっています。ROI(投資対効果)が不透明だと投資判断が止まってしまいますし、人材不足や教育の負担が大きいと、導入しても定着せずに終わってしまうケースもあります。

つまり、2024年問題は単なる規制強化ではなく、業界全体が「持続可能な物流体制」へ移行するための出発点なのです。

2026年問題と荷主への影響

物流効率化法改正で荷主に課される新たな義務

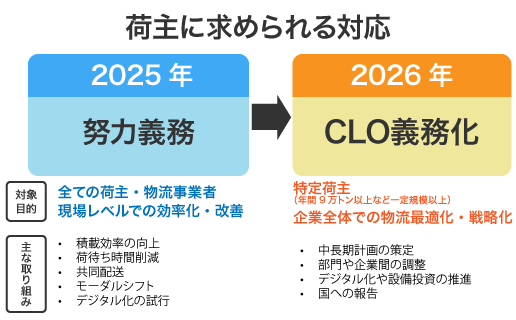

2024年に始まった物流の制度改革は、いよいよ2025年・2026年にかけて大きな転換点を迎えます。2025年からは物流効率化への「努力義務」が始まり、2026年からはさらに進んで、大規模荷主に物流統括管理者(CLO)の選任と中長期計画の提出が義務化されます。

CLO(物流責任者)選任と中長期計画の提出義務化

物流統括管理者(CLO)は経営層から選ばれるポジションで、以下の役割を担います。

- 中長期計画の策定

- 部門や企業間の調整

- デジタル化や設備投資の推進

- 国への報告

これまで「物流は外部に任せるもの」という意識が強かった企業にとっては大きな変化ですが、物流を経営戦略の一部として位置づけるチャンスでもあります。

物流効率化計画を迫られる荷主企業の具体例

- バース予約システムの導入による荷待ち時間削減

- 共同配送による積載効率の向上とコスト削減

- 在庫管理の自動化による欠品リスク低減

国家プロジェクトが進める物流DXの取り組み

「うちだけで本当にできるのだろうか…」と不安に思う企業もあるでしょう。そのような不安に応える形で、国もさまざまな支援策を準備しています。

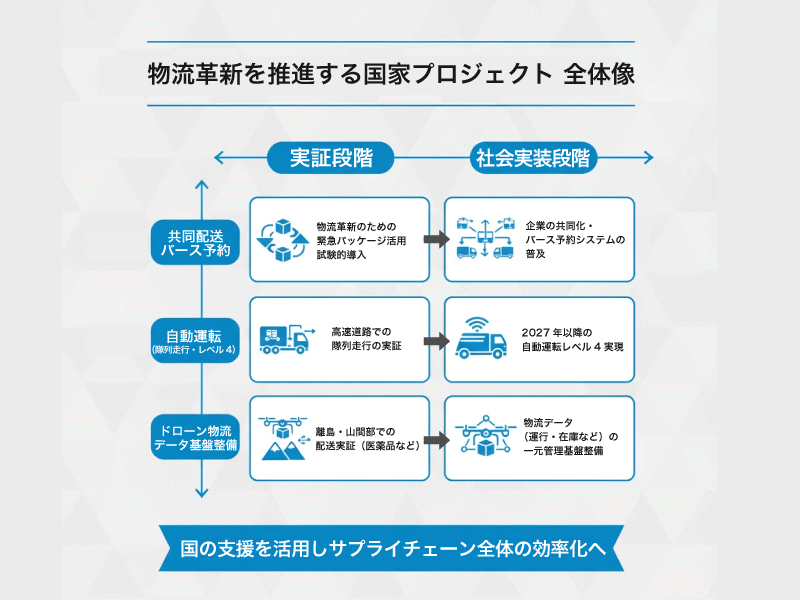

物流革新緊急パッケージの概要と狙い

共同配送やモーダルシフト、バース予約システムの導入を後押しするために、物流革新緊急パッケージが進められています。これは中小企業でも活用しやすい制度であり、効率化に向けた第一歩として効果的です。

RoAD to the L4(自動運転トラック)の実証実験

高速道路での隊列走行や夜間配送を想定したレベル4自動運転トラックの実証実験が行われています。2027年以降の実用化を目指しており、幹線輸送におけるドライバー不足の解消に大きく貢献すると期待されています。

ドローン物流・データ基盤整備の現状

離島や山間部での医薬品配送など、ドローンを活用した物流の実証も進んでいます。同時に、物流データを一元的に扱う基盤の整備が進行しており、将来的にはサプライチェーン全体の最適化につながります。

これらの取り組みは単なる研究開発にとどまらず、企業がすぐに実務に活かせる支援制度や実証事例として広がりを見せています。今後は、サプライチェーン全体の効率化と持続可能な物流の実現が期待されています。

共同配送やバース予約システム、自動運転トラック(RoAD to the L4)、ドローン物流といった国家プロジェクトが、「実証段階」から「社会実装段階」へと移行し、サプライチェーン全体の効率化を目指している全体像マップ。

なぜ物流DXは進まないのか?

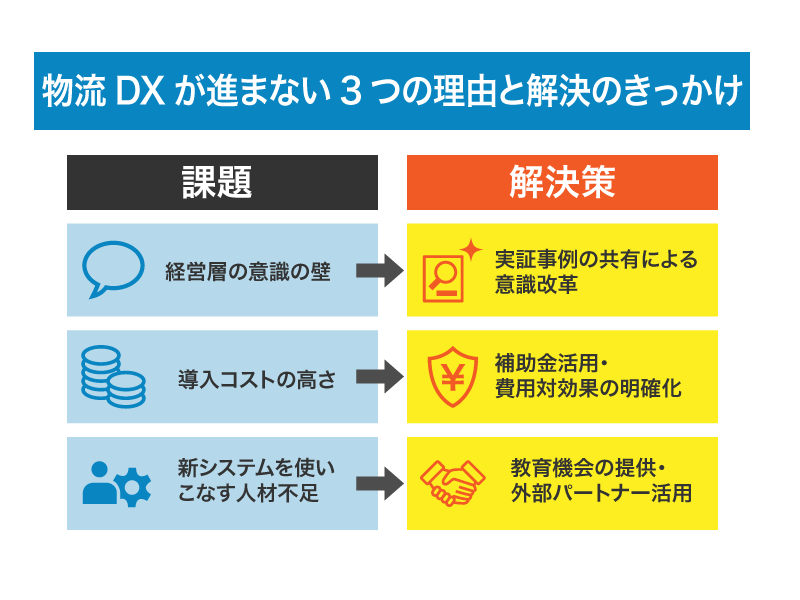

国の支援制度や実証事業が進み、企業側でも意識改革の機運が高まっているのに、なぜ物流DXはなかなか進まないのでしょうか。必要性は理解されているのに導入が進みにくい理由は、大きく3つあります。

物流DXの導入コストとROI(費用対効果)の課題

補助金を利用しても中小企業には大きな負担となることが多く、ROI(投資に対するリターン)が見えにくい点が障壁となっています。

現場適用の難しさと人材不足

新しいシステムを使いこなせる人材が不足しており、教育や研修コストも高く、現場に定着させるのが難しいのが現状です。

物流DX導入における社内説得・意思決定の課題

経営層には「物流=コスト」という意識が根強く、投資判断が後回しになることも少なくありません。ただし、この壁を乗り越えるきっかけはあります。国家プロジェクトの実証事例や補助制度を「社内説得の材料」として示すことで、経営層の意識を変えることが可能です。

物流DXの導入が進まない大きな壁である「経営層の意識」「導入コスト」「人材不足」に対し、国の実証事例や補助金、外部パートナーの活用が解決のきっかけとなることを示す図解。

物流DXの導入が進まない大きな壁である「経営層の意識」「導入コスト」「人材不足」に対し、国の実証事例や補助金、外部パートナーの活用が解決のきっかけとなることを示す図解。

企業が今から取るべきアクション

では、今のうちからどんな準備を進めればよいのでしょうか。2026年に向けた制度対応や物流分野でのデジタル化(DX)を進めるために、物流企業、またシステム開発企業には現場業務を支える実用的なツールやシステム設計が求められます。

小さなDX実証から始めるステップ戦略

在庫管理システムの導入や配車計画の自動化といった、効果をすぐに実感しやすい取り組みから始めるのがおすすめです。まずは現実的にイメージしやすい部分に手を付けることで、スムーズに改善を進められます。

外部パートナーや支援制度の活用方法

IT導入補助金や物流革新緊急パッケージなどの支援を活用すれば、費用負担を抑えつつ効率的に進めることが可能です。

国家プロジェクトと自社戦略をリンクさせる方法

自動運転やドローン物流といった国家プロジェクトの動向を踏まえ、自社戦略と結びつける中長期的な計画を立てることで、将来の競争力を高められます。

まとめ

2026年、物流は“任せる時代”から“一緒につくる時代”へ移行します。これからの物流は、荷主と運送会社が二人三脚で支える未来に近づいています。

2024年問題 → 2026年問題へ続く物流の危機

2024年問題によるドライバー規制は、2026年には荷主の責任拡大へとつながります。

国家プロジェクトを活かした現実的な解決策

国家プロジェクトや補助金は、中小企業でも利用できる現実的な支援策です。

まずは自社課題の整理から

まずは「小さなDX」から始め、支援制度と組み合わせることが成功の近道です。物流の変化は危機であると同時に、大きなチャンスでもあります。一歩ずつ取り組みを進めることで、企業の未来は大きく変わっていくでしょう。